Genau ein Jahrhundert ist es her, dass ein Großbrand in der St. Pöltner Innenstadt die Einsatzkräfte der Stadt und auch von auswärts forderte. „Montag den 28. April 1924 gegen 11 Uhr vormittags entstand im Zentrum der Stadt ein Brand, der sich in ungeheurer Schnelligkeit zu einem Großfeuer entwickelte und nur durch Einsetzen aller Kräfte eingedämmt werden konnte, bevor er einen katastrophalen Umfang annahm“, ist im Brandbericht aus dem Jahr 1924 zu lesen.

Als Brandausbruchstelle konnte die Tischlerei im rückwärtigen Teil der damaligen Apotheke Peyrl (Wienerstraße 14, am Herrenplatz in St. Pölten) identifiziert werden. Vermutet wurde schon damals, dass durch Funkenflug aus dem Rauchfang durch das offene Dachfenster ins Gebäude gelangt war und dort gelagertes Papier, Verpackungsmaterial und getrocknete Kräuter für die Apotheke entzündet hatte. Das Feuer breitete sich mit so rasender Geschwindigkeit aus, dass es von den Mitarbeitern der Tischlerei erst bemerkt wurde, als das Dach über ihnen brannte.

Um 11:30 Uhr wurde die FF St. Pölten-Stadt telefonisch über den Brand informiert, nur wenige Minuten später rückte die Hausbereitschaft mit einem Löschfahrzeug mit 1.000 Litern Wasser aus. Bei Eintreffen standen bereits der Hoftrakt der Apotheke, die Tischlerei-Werkstätte Josef Ramschak und das Dach eines Nebengebäudes in Brand.

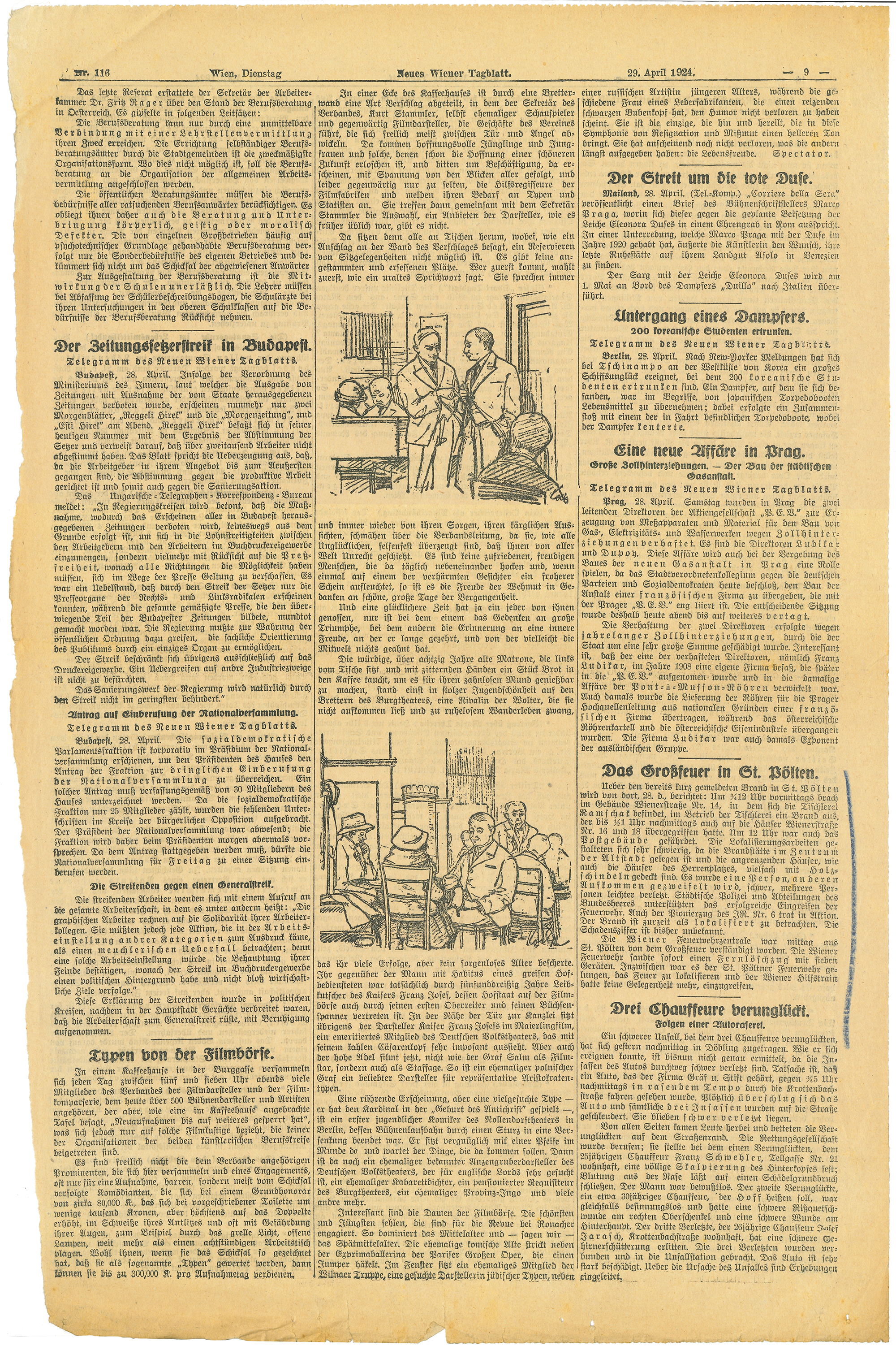

Die bauliche Situation stellte für die Einsatzkräfte eine besondere Herausforderung dar, da die betroffenen Häuser ineinander gebaut waren, mit alter Schindelbedachung gedeckt und durch die engen Höfe und Winkel nur sehr schwer zugänglich waren. Die erste Löschleitung musste sogar durch das Haus Nr. 16 gelegt werden, um zu den Innenhöfen zu gelangen. Bei der Brandausbreitung in den Posthof (Haus Nr. 12) hielten glücklicherweise die Fensterscheiben stand und verhinderten so, dass die neue, große Telefonanlage zerstört wurde, wodurch ca. 1.000 Teilnehmer monatelang über keine Anbindung verfügt hätten. Zur Brandbekämpfung und zum Schutz der Amtsräumlichkeiten der Post wurden die beiden Magirusleitern eingesetzt. Versorgt wurden Sie von einer ersten Zubringleitung vom Brunnen am Herrenplatz, welcher allerdings nur 10 Minuten lang Wasser lieferte – gerade genug, um hier den Brand zu bekämpfen und ein Übergreifen erfolgreich zu verhindern. Das Glasermagazin der Glaserei Seitz in der Wienerstraße 16 mit über 2 Waggon Glasscheiben wurde jedoch ein Raub der Flammen. Eine Gefahrenquelle stellte das Spiritusdepot der Apotheke im Hintergebäude dar, dieses konnte aber erfolgreich geschützt werden.

Starker Westwind führte schließlich zu einem Brandüberschlag auf die Rückseiten der Häuser Wienerstraße 16, 18 und 20, die um 11:45 Uhr auch in Flammen standen. Durch Funkenflug wurden außerdem Entstehungsbrände auf den Häusern der gegenüberliegenden Straßenseite sowie in der Kugelgasse und Fuhrmannsgasse und sogar bis zum Sparkassepark entfacht. Hier hatte das Feuerwehrkommando aber vorsorglich Hausbewohner auf die Dächer beordert, die dadurch die Entstehungsbrände sofort bekämpfen konnten.

Einsatztätigkeiten bei den Häusern Wiener Straße Nr. 20, 18 und 16, die Zuschauer im Vordergrund

Im weiteren Verlauf stellten sich nicht nur die mangelhafte Absperrung und die Panik der Hausbewohner, die in der Wienerstraße den Einsatzkräften die Wege blockierten, als Problem dar, sondern besonders der Mangel an Löschwasser. Der Brunnen am Herrenplatz hatte nur 10 Minuten lang Wasser geliefert, auch die nächstgelegenen Löschbrunnen am Riemerplatz und am Domplatz erwiesen sich als ungenügend. Schließlich musste eine 300 m lange Zubringleitung vom Ledererbach beim bischöflichen Alumnat gelegt werden, um die 9 Angriffsleitungen zu versorgen, was auch erst nach Öffnen der Schleusen im Mühlbach gelang. (Der Ledererbach verlief vom Mühlbach zwischen Gasserfabrik und Mayermühle durch die Lederergasse unter dem bischöflichen Alumnat und Bürgerspital in den Bischofsteich.)

Gegen 12 Uhr kam es zu einer brenzligen Situation: In den Gasthof Michl in der Wienerstraße 22 waren durch einen Mauersprung bereits Flammen eingedrungen; Hätte man hier nicht geschafft, eine weitere Ausbreitung über das Blechdach zu verhindern, hätte die Katastrophe weit größere Ausmaße angenommen. Um 12:35 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Der Einsatz dauerte für die FF St. Pölten-Stadt noch bis 18:30 Uhr an, um 21:30 Uhr musste man erneut zu Nachlöscharbeiten in die Tischlerwerkstätte ausrücken. Eine Brandwache blieb bis 7 Uhr früh vor Ort. Elf Dachstühle fielen dem Brand insgesamt zum Opfer, ebenso die Tischlerei-Werkstätten samt Maschinen und das Glasermagazin.

Der Dampfspritzenzug aus 1927

Im Einsatz standen neben der FF St. Pölten-Stadt auch die Arbeiterfeuerwehr, die Betriebsfeuerwehren Gasserfabrik und Bundesbahn sowie die Freiwilligen Feuerwehren Spratzern, Wagram, Viehofen-Ort und Fabriks-Feuerwehr Viehofen, Herzogenbrug, Loosdorf, Melk, Fabriks-Feuerwehr Traisen, Wilhelmsburg mit Fabriks-Feuerwehr, Göblasbruck, St. Georgen, Harland, Stattersdorf, Radlberg und Ratzersdorf. Vom damaligen Bürgermeister Hubert Schnofl wurde außerdem die Wiener Berufsfeuerwehr angefordert, die nach 1,5 Stunden mit sechs Fahrzeugen (das siebente erlitt auf der Anfahrt einen Achsbruch) eintraf und in Bereitschaft bliebt.

Vom Sanitätszug der Stadtfeuerwehr wurden 6 Personen in die Spitäler gebracht, weitere 20 mit leichteren Verletzungen (durch Nägel und Glassplitter) vor Ort betreut.

Für den Ordnungsdienst war die städtische Polizei zuständig, Soldaten der Reichswehr unterstützten die Einsatzkräfte bei der Evakuierung der Wohnhäuser, und die Sanitätsabteilung der Stadtfeuerwehr versorgte die bei einem Mauereinsturz und dem Einbruch eines Deckengewölbes verletzten Einsatzkräfte, sechs Personen wurden ins Krankenhaus und das Truppenspital gebracht.

Eine Nachbetrachtung des Einsatzes zeigte, dass die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Stadt sehr gut ausgerüstet war, aber großer Bedarf im vorbeugenden Brandschutz bestand. Als Konsequenz ließ die Stadt eine Feuerwehrsirene am Rathausturm installieren und verbesserte die Wasserversorgung durch die Grabung neuer Brunnen, eine Stauanlage im Nadelbach und eine Einstiegsöffnung in den Ledererbach. Für die Stadtfeuerwehr war dieses Ereignis Anlass, ein Mannschaftstransportfahrzeug und mehrere neue Schläuche anzuschaffen.

Der Herrenplatz mit Sicht auf die Häuser Wienerstraße 20, 18, 16 und 14 heute - und damals beim Großbrand.